Le dieu Dionysos est actuellement presque automatiquement associé au vin, à l’ivresse et à la folie. Cependant, à l’origine, il était une divinité associée à la renaissance de la vie, à l’enthousiasme et aux mystères. Son origine est incertaine car, bien que les Grecs eux-mêmes le considèrent comme un dieu étranger, arrivé d’un endroit en Asie Mineure (Anatolie ou Libye), diverses preuves le lient à la culture hellénique dès l’époque mycénienne, où il est mentionné sur des tablettes sous le nom de « DI-WO-NI-SO-JO », et même son origine peut être retracée jusqu’à la Crète minoenne. Quoi qu’il en soit, Dionysos apparaît comme un dieu civilisateur et voyageur, parcourant le monde connu des Grecs, de l’Inde lointaine à l’Égypte en passant par l’Asie Mineure, jusqu’à la péninsule hellénique, enseignant aux hommes l’agriculture, la culture de la vigne et sa boisson, le vin, et établissant d’étranges rituels mystérieux.

Mythes de Dionysos

Le nom de Dionysos a une origine incertaine ; il est souvent traduit par le « Zeus de Nysa » (le génitif de Zeus étant « Díos »), Nysa étant soit une nymphe qui l’a élevé quand il était enfant, soit la montagne où il a passé son enfance. Il existe plusieurs mythes sur sa naissance, ayant tous en commun son origine semi-divine en tant que fils de Zeus et d’une femme mortelle, Sémélé, et sa condition de « né deux fois ».

Selon l’un de ces mythes, Sémélé, incitée par Héra, demande à Zeus de se montrer dans toute sa puissance. Cependant, elle ne peut supporter la vision du dieu et meurt. Zeus extrait alors Dionysos du ventre de Sémélé et le place dans sa cuisse pour achever sa gestation, d’où il naîtra finalement.

Selon un autre mythe, Héra, après avoir distrai Dionysos enfant avec des jouets, envoie les Titans contre lui. Ils le déchirent, et la déesse Rhéa, mère de Zeus, retrouve les morceaux et les ressuscite en les faisant bouillir dans un chaudron. Ici, des éléments liés aux mystères orphiques apparaissent, rappelant la mythologie égyptienne, avec la résurrection d’un dieu démembré (comme Osiris) et même le symbole du chaudron, ressemblant au chaudron magique des Celtes, à travers lequel un voyage vers le monde souterrain et une renaissance ultérieure étaient accomplis. Cette relation apparaît également dans les mythes du voyage de Dionysos aux Enfers pour réclamer sa mère Sémélé.

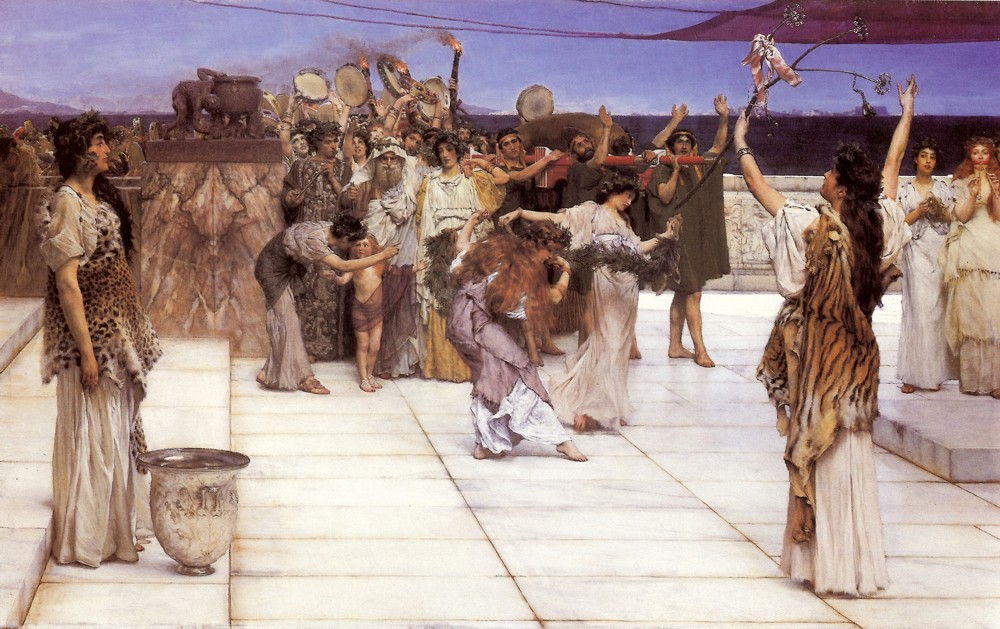

Nous pouvons donc voir le lien de Dionysos avec la renaissance de la vie après la mort. Les éléments communs que partage la cérémonie de la messe chrétienne avec le culte de Dionysos et d’Osiris sont très évidents, où l’un associe la renaissance au vin, et l’autre représente le démembrement avec la distribution du pain sacré. Les mystères de Dionysos, attribués à Orphée, étaient destinés à inciter les participants à s’unir au dieu à travers l’enthusiasmos, un mot dérivé de « en-théos » (dieu à l’intérieur). Avec le temps, cependant, les rites (orgiai ou bacchanales) ont décliné et se sont dégradés, déformant son image jusqu’à nos jours en festins débridés menant à l’ivresse et à des relations sexuelles de groupe.

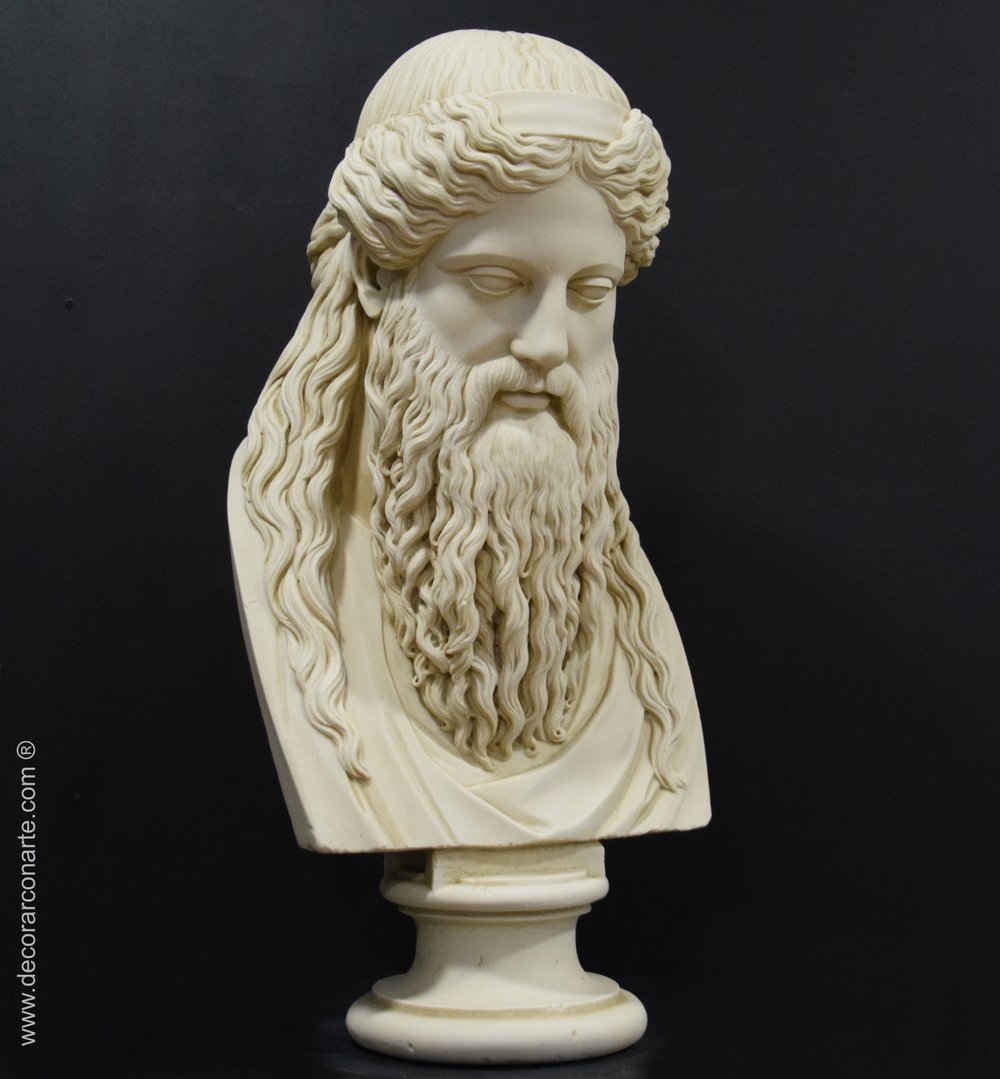

La même distorsion a eu lieu avec la figure même de Dionysos, qui a été représentée comme un dieu barbu en âge mûr, vêtu de peaux de léopard (semblables à celles portées par les prêtres égyptiens), aux images qui nous sont parvenues jusqu’à aujourd’hui d’un jeune imberbe avec des signes d’ivresse.

Dionysos dans l’art archaïque

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’image de Dionysos a considérablement changé, suivant le même processus de « rajeunissement » que d’autres dieux, comme Hermès.

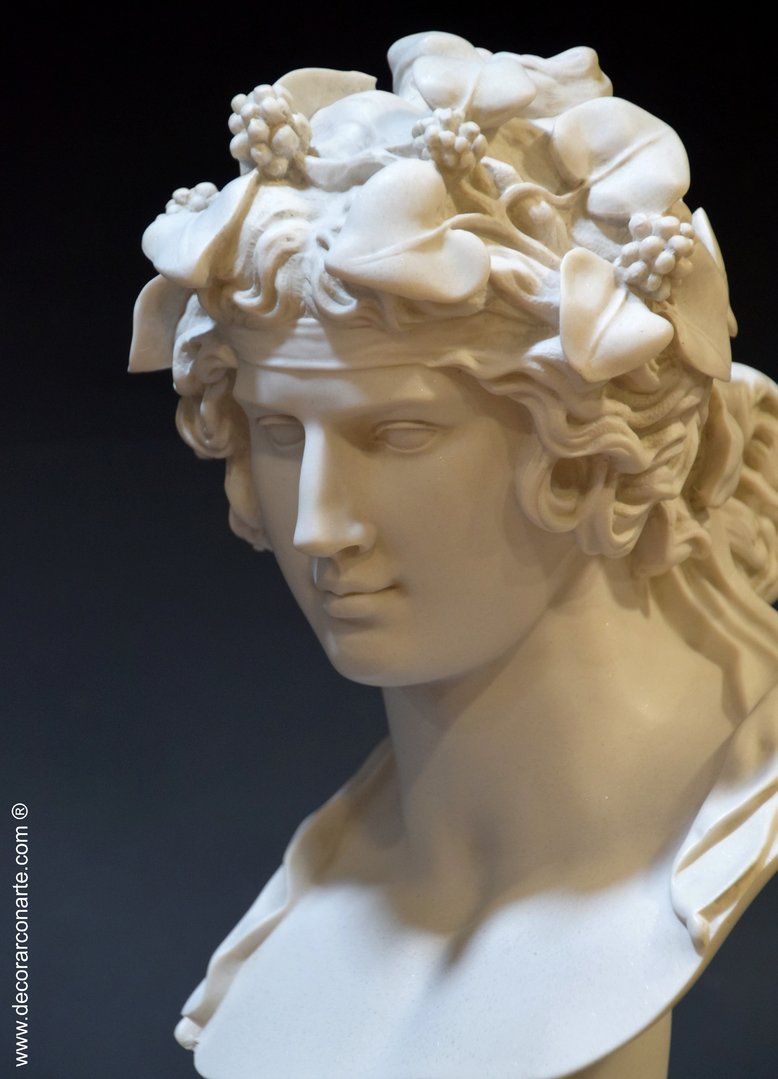

Les attributs associés à Dionysos étaient une couronne de feuilles de vigne, parfois accompagnée de grappes de raisin, le thyrse, un bâton enroulé de lierre et couronné d’une pomme de pin, la peau d’une chèvre, d’un renard, d’une panthère ou d’un léopard comme vêtement, accompagné d’une suite de satyres, de centaures, de silènes, de nymphes et de bacchantes ou de ménades. Les animaux qui lui étaient associés étaient le serpent, le taureau, le léopard et la panthère, et ces animaux étaient représentés tirant son char.

Dans la période archaïque (VIe siècle-début du Ve siècle avant J.-C.), il apparaît sur la céramique sous la forme d’un homme barbu à l’âge mûr, couronné de lierre. L’une des images les plus célèbres est celle de Dionysos étendu sur un bateau avec une vigne enroulée autour du mât et des dauphins. Cette image fait référence à un mythe racontant comment Dionysos a été enlevé par des pirates ; le dieu a fait pousser une vigne sur le bateau et a fait apparaître divers animaux, effrayant les pirates, qui ont sauté dans la mer et ont été transformés en dauphins.

Il est également représenté aux côtés de Silène, son mentor, et avec des satyres et des centaures, avec des pattes de chèvre et de cheval, des esprits des forêts.

Dionysos dans l’art classique, hellénistique et romain

La métamorphose de Dionysos a eu lieu lors de la période classique et hellénistique, s’étendant jusqu’à l’art romain. À partir de cette période, nous avons la célèbre sculpture de Praxitèle représentant Hermès avec le jeune Dionysos, où le messager de l’Olympe tiendrait probablement une grappe de raisins dans sa main droite que le jeune Dionysos tenterait d’atteindre.

Les représentations ultérieures ont abandonné l’aspect du dieu barbu pour le représenter comme un jeune imberbe, avec ses attributs typiques, à l’exception d’une statue hellénistique-romaine appelée Dionysos-Sardanapale, car au XVIIIe siècle, elle a été à tort attribuée à un roi assyrien. Les Romains ont adopté Dionysos sous le nom de Bacchus, dérivé de l’un de ses surnoms, Bacchos, et l’ont associé au dieu romain Liber, le présentant comme le dieu de l’ivresse dans de nombreux mosaïques et peintures.

L’une des œuvres les plus significatives à mentionner est les peintures de la Villa des Mystères à Pompéi. Dans cette maison, des fresques très bien conservées ont été découvertes, reflétant l’initiation d’une jeune femme aux mystères de Dionysos. Dans ces peintures, vous pouvez observer les étapes de préparation dirigées par des prêtresses et les épiphanies ou apparitions des divinités, à la fois des satyres du cortège de Dionysos et de Dionysos lui-même, qui est représenté aux côtés de sa femme Ariane (la fille du roi Minos, qu’il a épousée après l’avoir trouvée sur une île après avoir été abandonnée par Thésée), dominant la partie centrale de l’enceinte avec son thyrse. Ce sont des scènes étranges et évocatrices de rituels dont la signification principale nous échappe, révélant à la fois la crainte du sacré et la libération de cette crainte par la révélation de la divinité.

Art de la Renaissance et du Baroque

Après la longue et sombre parenthèse du Moyen Âge, au XVe siècle, grâce à l’impulsion des écoles néoplatoniciennes, la culture classique gréco-romaine a commencé à être sauvée de l’oubli. Les fouilles archéologiques sont devenues à la mode, et la collecte d’œuvres antiques a inspiré de grands artistes italiens, et les dieux grecs et les héros sont revenus peupler l’iconographie européenne.

Nietzsche opposait les figures d’Apollon et de Dionysos comme l’équilibre et l’harmonie sereine du premier face à l’excès et à la force déchaînée du second. Cette comparaison peut nous aider à établir un parallèle avec la Renaissance et le mouvement artistique ultérieur, le Baroque. Ce qui était sérénité et équilibre dans l’art de la Renaissance deviendra mouvement, émotion et passion dans l’art baroque. C’est peut-être pour cette raison que Dionysos est l’un des dieux préférés de l’art baroque, associé au vin, à la frénésie et à l’ivresse.

Parmi ses représentations, nous pouvons mettre en avant celles de trois grands maîtres de la peinture : Velázquez, Caravage et Rubens. Le tableau « Les buveurs ou le triomphe de Bacchus » de Velázquez montre le dieu entouré de gens du peuple, qui, joyeux et le visage rougi par l’alcool, regardent le spectateur, le rendant partie prenante de leur joie éthylique. Dans ce cas, comme c’est souvent le cas avec les œuvres mythologiques du brillant peintre sévillan, le dieu se distingue du reste des personnages, sa couleur est plus pâle et plus brillante, comme irradiante, et il n’affiche pas de signes évidents d’ivresse.

Caravage, en revanche, peint le dieu avec ces signes, un visage légèrement rougi et des yeux mi-clos. Dans un autre tableau, il pousse ce traitement de la démystification à l’extrême ; c’est le tableau de « Bacchus malade », où l’on peut voir le pauvre dieu pâle, avec une teinte presque verdâtre, des cernes sous les yeux et des lèvres blanches, victime de la gueule de bois provoquée par les effets du vin.

Enfin, le Bacchus de Rubens, le plus proche de la caricature. Fidèle à son style, le peintre flamand représente le dieu bien en chair, avec un satyre derrière lui et une lionne à ses pieds.

En conclusion de tout cela, nous pourrions mentionner le film Fantasia, dans lequel, accompagnant la Pastorale de Beethoven, Disney présente Bacchus comme un dieu obèse chevauchant un âne-licorne. C’est peut-être le meilleur résumé de la manière dont l’image de ce dieu complexe s’est inscrite dans l’imaginaire populaire, en oubliant les anciennes représentations du dieu.

En guise de conclusion, nous pouvons souligner que Dionysos est l’un des dieux les plus explorés par l’art européen, et en même temps l’un des plus mal compris et maltraités. Il est difficile de comprendre la signification profonde qu’il avait dans la Grèce antique, ainsi que celle de ses mystères, et son image nous est parvenue assez déformée. Il vaut la peine de retracer les anciens mythes et de s’arrêter aux anciens fragments de poterie ou aux images énigmatiques de la Villa des Mystères, en essayant d’intuiter le sens ancien du sacré qui y est caché.

Ici, vous pouvez voir certaines de nos reproductions de sculptures de Dionysos dans notre catalogue :